La Bibbia tradita. Sviste, malintesi ed errori di traduzione

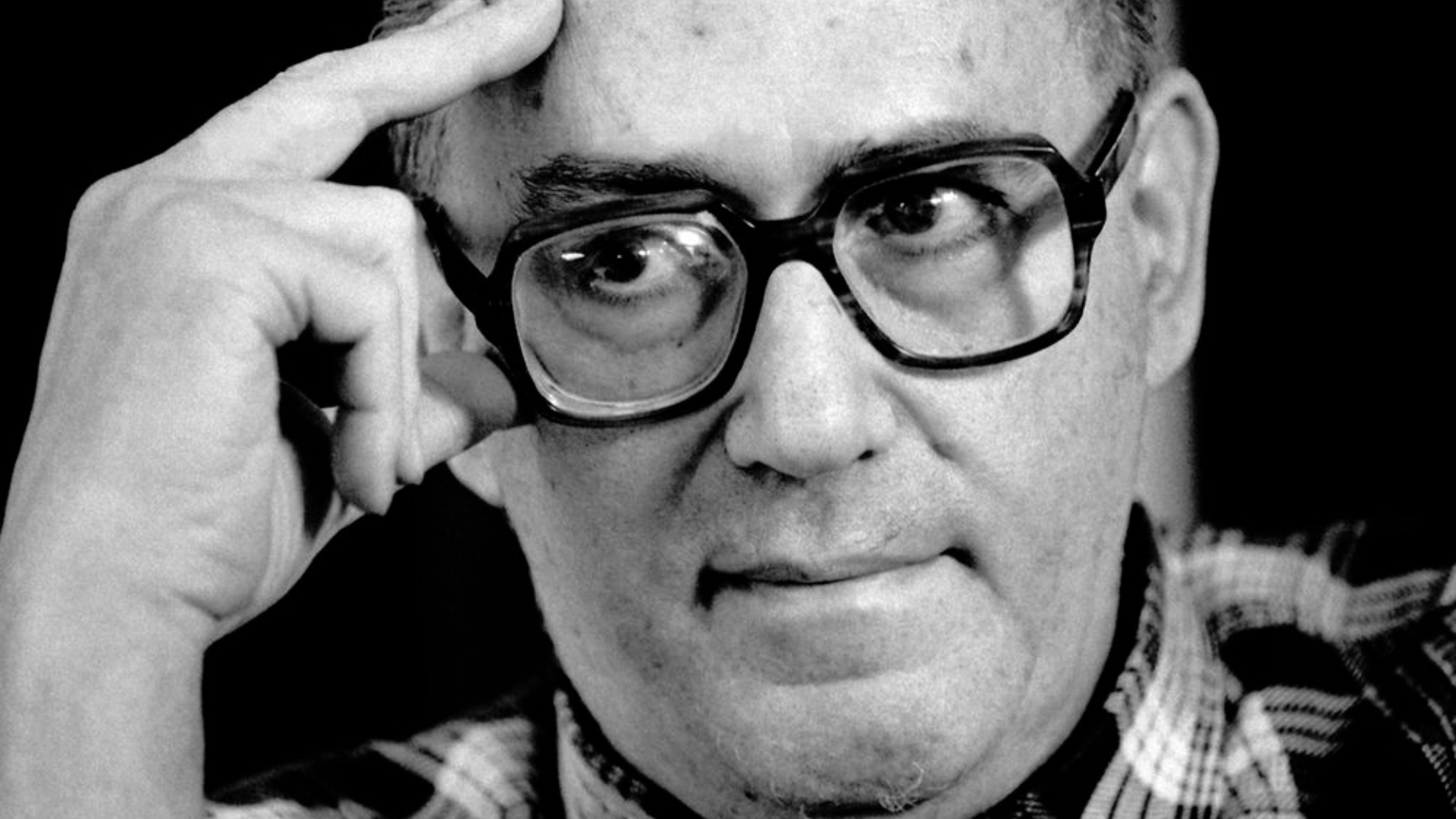

PINCHAS LAPIDE

La Bibbia tradita. Sviste, malintesi ed errori di traduzione

Nuova edizione

Traduzione dal tedesco di Romeo Fabbri

EDB, Bologna, 2024, pp. 282

Presentazione di Gianluca Montaldi

Prefazione di Jean-Louis Ska

Postfazione di Roberto Alessandrini

Titolo originale: Ist die Bibel richtig übersetzt? (1996 e 2004).

Edizioni italiane EDB precedenti: 1999 (con il titolo Bibbia tradotta Bibbia tradita),

2014 (con il titolo La Bibbia tradita).

Umberto Eco alla domanda sul significato del tradurre, avvertiva che l’immediata risposta sarebbe stata «dire la stessa cosa in un’altra lingua», ma avvertiva appunto che abbiamo difficoltà a precisare esattamente che cosa vuol “dire la stessa cosa”, non solo, ma abbiamo anche dubbi su cosa precisamente intendiamo con « che cosa voglia dire dire ».

(Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003, poi La nave di Teseo, Milano, 2024).

Questo libro di Lapide, è un vero classico, consigliatissimo, della revisione di come sono stati tradotti diversi passi biblici. Un classico che EDB ripropone appropriatamente con Postfazione di Roberto Alessandrini di cui cito la sinossi del libro:

«La costola di Adamo e la mela di Eva. L’azzurro mare dell’Esodo che viene chiamato Rosso. Mosè raffigurato con le corna. Un ramoscello che diventa una rosa. Un cammello che passa per la cruna di un ago. La Bibbia, considerata da Claudel un «immenso vocabolario», da Blake un «grande codice dell’arte» e da Chagall un imponente «atlante iconografico», costituisce un inesauribile deposito di figure e metafore che talvolta sono il risultato di sviste e di veri e propri errori di traduzione. Una lettura sorprendente».

Tradurre la Bibbia, biblioteca di libri riportata in un unico volume, è compito arduo ed ovviamente molto delicato.

La Bibbia Antico e Nuovo Testamento è scritta in tre lingue, infatti:

la Bibbia Ebraica, l’Antico Testamento dei cristiani, è scritta in gran parte in lingua ebraica ed alcune parti in aramaico.

Il Nuovo Testamento in greco, ma con retroterra interpretativi linguistici, culturali, e d’interpretazione a partire dal Primo Testamento. Si vedano, ad esempio, le pagine di rivisitazione delle nozze di Cana in Giovanni 2,1-12; o per fare un altro esempio, c’è da meditare a fondo nel riesame contestuale della parabola nota come del figliol prodigo (in realtà del padre misericordioso) in Luca 15,11-32, e tanto altro davvero. Al lettore il gusto di sorprese istruttive che faranno leggere la Bibbia in maniera diversa, più fedele alle intenzioni comunicative originarie.

La seguente citazione di Lutero, tratta dai suoi Discorsi a Tavola, è inserita in esergo al libro di Pinchas Lapide:

«La lingua ebraica è la migliore di tutte e la più ricca di parole. Se fossi più giovane, vorrei imparare questa lingua, poiché senza di essa non si può comprendere rettamente la sacra Scrittura. Infatti, il Nuovo Testamento, pur essendo scritto in greco, è pieno di ebraismi e del modo ebraico di esprimersi. Perciò hanno detto giustamente: gli ebrei bevono alla fonte; i greci dai rigagnoli che scorrono a partire dalla fonte; i latini alle pozzanghere». Così si esprimeva Martin Lutero, nei suoi, divenuti famosi, Discorsi a Tavola. Martin Lutero (WA, Tischreden, I, 524s.).

L’ebraico, lingua «la più ricca di parole»? Non proprio. Manca ‘storia’, ad esempio, solo in parte sostituibile con il campo semantico del termine ‘dabar’. Una parola, come possibile sostituzione per compensazione, è toledòt ‘generazioni’, «nel senso più biologico che ci sia: far nascere, donare la vita», (Haim Baharier, La Genesi spiegata da mia figlia, Garzanti, 2006, Nuova edizione ampliata, 2015, 18).

La ricchezza della lingua ebraica allora non risiede nella sua quantità di vocaboli, ma nella loro densità, infatti, una singola parola può racchiudere significati molteplici.

Dabar, ad esempio, è ‘parola’, ‘evento’, ‘atto’, in particolare «Questo termine esprime la convergenza che c’è, nella Bibbia, tra il dire e il fare. Vale in particolare per Dio: quello che dice realizza, le sue labbra sono anche la sua mano […] esprime contemporaneamente la parola e il fatto, oltre a un corteo di significati collaterali», (Gianfranco Ravasi, DABAR, parola, atto, evento in «Famiglia Cristiana», 28 gennaio 2021, ora anche in Gianfranco Ravasi, L’alfabeto di Dio, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2023, 48-49).

Pinchas Lapide:

«La «traduzione» - il termine deriva in origine dal linguaggio dei marinai – non riesce quasi mai a traghettare sana e salva la barca dalla sponda di chi parla alla sponda di chi ascolta. Questa verità lapalissiana e le sue conseguenze trovano la loro espressione già nella esperienza centrale di Dio di cui parla Bibbia ebraica»

[…]

In origine, il testo sacro era trasmesso oralmente e solo molto più tardi è stato fissato per iscritto. Originariamente, entrambi i Testamenti furono raccontati balbettando nell’ardore dell’esperienza diretta di Dio; poi furono messi per iscritto, con timore reverenziale, dai loro successori

[…]

Ma ciò che è avvenuto in passato, in forma di dialogo parlato, può rivivere solo nel discorso, per cui nella tradizione ebraica la Scrittura è destinata a ricondurre alla sua originaria espressione parlata. Già il termine ebraico che viene reso abitualmente con «leggere» significa propriamente «proclamare»; il nome tradizionale della Bibbia non è quindi «la Scrittura», bensì «la lettura» fatta in pubblico, la lettura che viene proclamata davanti alla comunità fino ai nostri giorni.

[…]

Mentre si raccomanda la devozione al testo biblico e al suo senso profondo, si deve mettere in guardia dalla «bibliolatria», cioè da quell’adorazione letterale della Scrittura che costituisce, in ultima analisi, una trasgressione del comandamento sul divieto delle immagini: «Non ti farai immagine né alcuna sorta di similitudine… Non li adorerai e non li servirai (Es 20,4-5)».

Traduzione dovrà certamente fare rima con giustizia

«la verità rivelata passa dalla storia e dalle sue fratture, facendosene carico.

Non si tratta perciò di scandalizzarsi per gli errori di traduzione, ma di rimboccarsi le maniche e impedire che quegli errori provochino situazioni di ingiustizia, consapevoli degli effetti che quegli errori possono avere causato e ancora causare dal punto di vista teologico o anche delle relazioni sociali.»

(Gianluca Montaldi, nella Presentazione, IV-V).

Sull’arte della traduzione scrive Jean-Louis Ska, nella Prefazione:

«L’interprete è una finestra aperta su un capolavoro». Con queste parole Marcel Proust descrive un famoso pianista nel suo libro Alla ricerca del tempo perduto. Per due ragioni inizio la presentazione di questo volume con una citazione di Proust. La prima viene dalle somiglianze fra il lavoro del traduttore e l’ideale dell’interprete di un’opera musicale. Entrambi devono far parlare o cantare una serie di segni che hanno davanti agli occhi. In entrambi i casi, il mezzo di comunicazione è fatto di suoni: le parole in una traduzione e le note nell’opera musicale. L’arte del traduttore e del musicista è, in effetti, un’arte fatta di risonanze, di ritmo, di cadenze, in una combinazione di effetti acustici. Inoltre, il compito di entrambi lascia poco spazio all’improvvisazione. Il traduttore deve essere fedele al testo che traduce e il musicista deve seguire le indicazioni dello spartito. Tuttavia, la vera traduzione non può accontentarsi di tradurre parola per parola, pedissequamente. In questo caso, il testo non canta: abbiamo parole, non frasi e il testo perde il suo significato. Lo stesso vale nella musica: essa è sempre più delle note. Non basta suonare un brano musicale senza sbagliare una nota per suonare bene. È essenziale non sbagliare ed evitare le stecche. È indispensabile, però non è sufficiente. Serve un apporto personale, qualche cosa in più che distingua il grande interprete dal principiante, il maestro del dilettante. La seconda ragione è legata all’immagine della finestra aperta. Il vero musicista così come il vero traduttore dovrebbero essere finestre aperte sui capolavori letterari o musicali che interpretano. Si tratta di un ideale e, forse, il musicista riesce ad avvicinarsi a esso più facilmente del traduttore. Per il traduttore, l’ideale è certamente irraggiungibile perché nessuna traduzione può sostituirsi al testo originale. Ciononostante, si tratta di un ideale che stimola l’intelligenza e catalizza le energie di chi si trova davanti al compito di una traduzione.»

[…]

«Un esempio solo basterà: il famoso detto di Gesù a proposito dei ricchi per i quali sarà più difficile entrare nel regno dei cieli che a un cammello di passare nella cruna di un ago (Mt 19,24). Secondo Lapide, il detto aveva un significato particolare nel mondo dei pescatori di Galilea. In aramaico, si parlava non di cammello, bensì di gomena, di una grossa fune, da passare nella cruna di un ago. Il testo aramaico originale parlava di gamta («gomena», «fune», «canapo») che è stata confusa con gamal («cammello»). Questo esempio basterà a convincere il lettore che la lettura di Lapide è sempre avvincente».

Ska conclude la sua interessante Prefazione così:

“mi permetto di ricordare un detto di Luis Alonso Schökel, studioso spagnolo ben conosciuto in Italia, che dedicò gran parte della sua vita a tradurre la Bibbia in castigliano. Soleva dire: «Vi è una sola traduzione certamente sbagliata: la traduzione letterale». Penso che Lapide non avrebbe alcuna difficoltà a sottoscrivere questo detto.”.

Domanda: la traduzione letterale è ‘certamente sbagliata’? Bisogna intendersi. Il biblicismo fondamentalista è una tragica piaga da cui liberarsi, certamente. Però la traduzione letterale, detta ‘a calco’. Per capirsi quella praticata dall’ebraico, nelle sue traduzioni, dallo scrittore Erri De Luca può risultare utile per scandagliare la Bibbia in profondità. Pur nell’asprezza di alcune espressioni o forse proprio tramite queste anfrattuosità del terreno biblico.

Se «Il buon Dio alberga nel dettaglio», secondo la celebre definizione di Aby Moritz Warburg, la fede allora è nella correzione dei refusi, così George Steiner citato da Roberto Alessandrini nella Postfazione.

Il libro di Pinchas Lapide spariglia istruttivamente molte interpretazioni esegetiche date ormai per assodate.

L’AUTORE:

Pinchas Lapide (Vienna, 28 novembre 1922 – Francoforte sul Meno, 23 ottobre 1997), austriaco, educato al mondo ebraico, naturalizzato israeliano.

Nel 1938 fu internato in un campo di concentramento vicino al confine con la Cecoslovacchia.

Su questo dichiarò: “I cristiani mi hanno rinchiuso in un campo di concentramento, i cristiani mi hanno aiutato a fuggire”.

Riuscì a fuggire attraverso dalla Cecoslovacchia in Polonia e poi ad arrivare in Inghilterra.

Diplomatico, teologo, storico delle religioni, con studi, tra l’altro, di letteratura all’Università Bocconi di Milano.

Diverse altre sue pubblicazioni sono tradotte in italiano (ed. Claudiana, Jaca Book, Paideia, Queriniana)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maurizio Abbà (Torino, 1960)

laureato in Materie Letterarie e in Teologia, è stato pastore della chiesa valdese. Coordina corsi in DAD di storia della teologia e teologia dell’arte all’Unitre di Pavia. Collabora con la rivista Rocca.

È Socio Ordinario ABI Associazione Biblica Italiana.

Tra le sue pubblicazioni:

Paolo De Benedetti – Maurizio Abbà, Anche Dio ha i suoi guai Dialogo sulla Genesi, a cura di Marco Chiappa, Il Margine, Trento, 2013.